Tulisan ini ditulis sebagai respon atas tulisan Prof. Mohammad Nasih dengan judul “Kuliah Gratis, Mengapa Tidak?” yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 12 September 2024. Saat membacanya di pagi hari, saya meresponnya dengan tulisan berikut yang juga saya kirim ke Redaksi Opini Kompas pada tanggal yang sama.

Namun, Kompas tidak mempublikasikannya.

Pengarsipan melalui blog ini terlambat dilakukan namun lebih baik dirilis daripada tidak sama sekali. Dan, terima kasih telah membaca.

Kuliah Gratis, Mengapa Tidak Mungkin?

Tulisan “Kuliah Gratis, Mengapa Tidak?” oleh Mohammad Nasih memuat sejumlah kelemahan argumen atau fallacies yang penting untuk dicermati, terutama di bagian akhir yang sangat disayangkan tidak menunjukkan kondisi terkini politik anggaran pendidikan nasional dengan baik.

Kelemahan Argumen

Di bagian awal tulisan, argumen kesan kuliah mahal meskipun ada bantuan beasiswa dari pemerintah melalui skema Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah sebagai pembuka gagasan, tidak memiliki data-data pendukung yang bisa dirujuk. Faktanya, memang biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh rumah tangga nasional semakin mahal sebagaimana dirilis dalam Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Agustus 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam laporan tersebut, tingkat inflasi pada kelompok pengeluaran pendidikan secara month-to-month (M-to-M) mencapai 0,65%, sementara inflasi year-on-year (Y-on-Y) Agustus 2024 tercatat sebesar 1,83%. Lebih khusus lagi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam konferensi persnya merinci bahwa tren inflasi pada sektor pendidikan tinggi adalah sebesar 0,46%, lebih tinggi daripada inflasi pada sektor sekolah menengah atas yang berada di angka 0,36%. Ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi memang terus mengalami peningkatan yang signifikan, yang tentu menjadi beban bagi rumah tangga, terutama rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah.

Kesalahan kedua adalah generalisasi berlebihan (hasty generalization) dan bias kelas terkait fenomena masyarakat yang mengaku miskin ketika harus membayar biaya pendidikan. Tulisan tersebut seakan-akan menyiratkan bahwa sebagian masyarakat yang mengeluhkan biaya pendidikan sebenarnya tidak sepenuhnya miskin. Ini adalah pernyataan yang sangat bias dan mengabaikan realitas bahwa banyak rumah tangga miskin memang menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan.

Berdasarkan Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 yang dirilis oleh BPS, Garis Kemiskinan per kapita berada di angka Rp550.458,- per bulan. Dari total pengeluaran rumah tangga miskin, sekitar 74,21% digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, sementara hanya sekitar 25,79% yang tersisa untuk pengeluaran non-makanan, termasuk pendidikan. Angka ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan rumah tangga miskin untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka tanpa bantuan dari pemerintah.

Dengan demikian, tulisan tersebut tidak hanya mengabaikan kenyataan ekonomi yang dihadapi rumah tangga miskin, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman tentang bagaimana struktur pengeluaran rumah tangga miskin di Indonesia. Hal ini jelas merupakan kelemahan mendasar dalam membangun argumen kuliah gratis yang disampaikan.

Realitas Anggaran RAPBN 2025

Tulisan tersebut merekomendasikan lima langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis, yaitu adanya kemauan politik (political will) dari pemerintah, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, efisiensi program, peran dana abadi pendidikan, serta partisipasi pemerintah daerah. Usulan ini terdengar masuk akal. Namun, jika kita melihat realitas politik anggaran nasional saat ini, langkah-langkah ini sulit untuk diimplementasikan dalam waktu dekat.

Sebagai gambaran, komitmen dan prioritas kebijakan pemeritah tercermin dalam politik anggaran nasional dengan APBN sebagai produk hukumnya. Pada masa transisi pemerintahan periode Jokowi ke Prabowo saat ini, RAPBN 2025 sedang digodok di Badan Anggaran DPR yang ditargetkan akan disahkan di minggu ketiga bulan September 2024. Namun, postur sementara sudah terlihat dari RAPBN 2025 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi, 16 Agustus lalu.

Kenyataannya, RAPBN dan Nota Keuangan 2025 yang sudah mengakomodir kebijakan dan program-program strategis pemerintahan baru, tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas pertama sehingga gagasan kuliah gratis secara khusus hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum patut dipertanyakan.

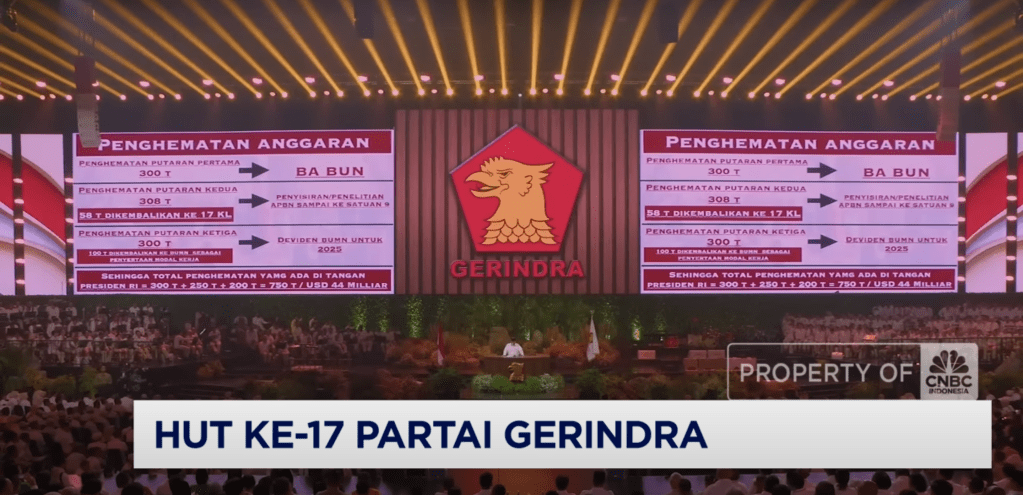

RAPBN 2025 merencanakan anggaran belanja sebesar 3.613 triliun dan mandatory spending pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% berarti senilai Rp 722 triliun. Angka mandatory spending sebesar itu dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan. Namun dari angka 722 triliun tersebut justru dilahap sebagian untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBZ) sebesar Rp 71 triliun atau hampir 10%-nya. Hal ini terungkap pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemdikbudristek RI pada 6 September lalu.

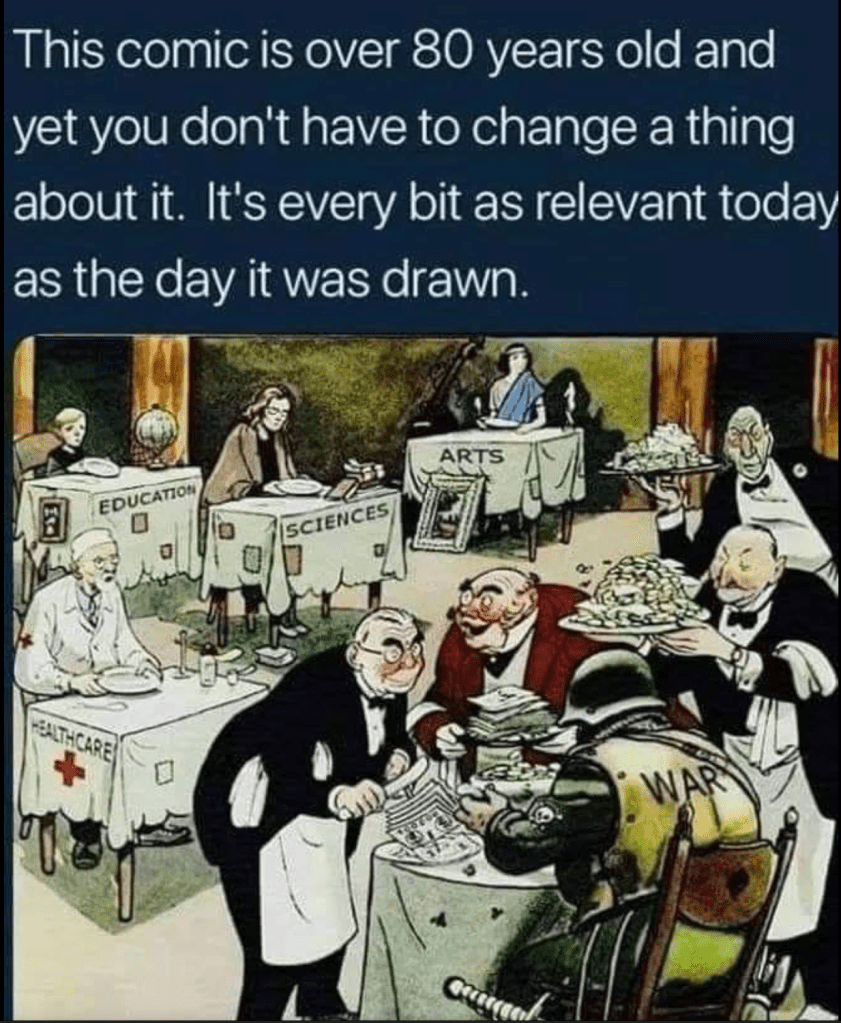

Lebih jauh lagi, prioritas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di tahun 2025, masih menempatkan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian sebagai dua K/L dengan anggaran tertinggi masing-masing 165 triliun dan 126 triliun. Bandingkan dengan Kemdikbudristek dengan total anggaran 83 triliun yang dialokasikan kepada pendidikan tinggi sebesar 34 triliun, vokasi sebesar 3,7 triliun dan program pendidikan tinggi yang dikelola Kemenag sebesar 8,2 triliun. Bahkan, pagu anggaran Kemdikbudristek di RAPBN 2025 berkurang 10% jika dibandingkan dengan outlook APBN 2024 yang sebesar 92 triliun.

Postur anggaran tersebut adalah bukti bahwa pendidikan memang belum menjadi prioritas tertinggi. Sehingga, political will dan peningkatan anggaran pendidikan sebagai dua langkah strategis pertama dalam gagasan kuliah gratis langsung terbantahkan sendiri dengan postur RAPBN 2025.

Penutup

Dengan kondisi anggaran yang demikian, gagasan pendidikan tinggi gratis sulit terwujud dengan cakupan yang lebih luas dan penerima beasiswa yang lebih banyak. Anggaran pendidikan yang besar pun tidak sepenuhnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, dan pagu anggaran pendidikan tinggi justru mengalami penurunan. Tanpa adanya kemauan politik yang kuat dan alokasi anggaran yang lebih adil, cita-cita pendidikan tinggi gratis akan tetap menjadi wacana yang sulit terealisasi.

Jika gagasan kuliah gratis ini dieksekusi pemerintahan mendatang maka sejumlah langkah strategis bisa dilakukan. Pertama, dalam jangka pendek, memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai prioritas pertama baik berdasarkan alokasi fungsi anggaran dan alokasi K/L. Sektor-sektor yang memakan porsi besar seperti pertahanan dan kepolisian bisa dialokasikan sebagian untuk anggaran pendidikan. Kedua, rekomendasi peningkatan alokasi dan optimalisasi Dana Abadi Pendidikan, khususnya Dana Abadi Perguruan Tinggi memang sangat mungkin dilakukan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Terakhir, penguatan kolaborasi publik dan swasta dalam pembiayaan pendidikan tinggi dengan insentif fiskal tertentu bagi perusahaan-perusahaan maupun yayasan yang aktif berkontribusi membangun bidang pendidikan.

Lalu, pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres 1/2025). Instruksi ini berisi tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan baik di tingkat nasional (APBN) maupun daerah (APBD).

Saya menjawab kebijakan tersebut dengan tulisan INPRES No. 1 Tahun 2025: Penggerus Hak Konstitusional Pendidikan dan diulas oleh Tempo melalui artikel Dosen Unair Sebut Pemangkasan Anggaran Ingkari Amanat 20 Persen APBN untuk Pendidikan.

Wacana kebijakan atau program kuliah gratis memang tidak mungkin. Sepanjang pemerintah dan pengambil kebijakan negeri ini tidak mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan secara substantif sebagai prioritas pertama dalam politik anggarannya

I was right!